はじめに

HapInSアドベントカレンダー2024、4日目!最近PICO-8沼にどハマりしているponです🎮

昨今、生成AIの発展が私たちの日常や仕事に大きな影響を与えています。文章や画像の生成、プログラミング支援など、生成AIの利用はますます広がりを見せています。皆さんの生活の中でも、ChatGPTやGemini、Copilotなどの生成AIツールに触れる機会が増えてきたのではないでしょうか?

その一方で、生成AIを検知するツールや、その影響を排除する手段も進化を続けています。今回の記事では以下の観点から、生成AI技術の進化とそれに伴う課題について掘り下げていきたいと思います:

- 生成AI検知および除外ツールの概要

- 倫理的な議論と問題点

- AI生成文と人間が修正した文章の比較

- 生成AIとの上手な付き合い方

1. 生成AI検知・除外ツールの概要

生成AIが目覚ましい進化を遂げている一方で、生成AIを検知・特定するツールも着実に発展しています。

検知ツールはAIが生成した文章や画像を検出し、AIの利用率を数値で表してくれるものが一般的です。

たとえば、ZeroGPT(https://www.zerogpt.com/)は、AI生成特有のパターンを分析し、文章の生成AI依存度を判定してくれます。

一方で、Humanize AI Text(https://www.humanizeai.pro/)のように、AI生成物を「人間らしい」表現に修正するサービスも登場しており、これらのツールは一種の「攻防戦」を繰り広げています。

2. 倫理的な議論と問題点

生成AIと検知ツールの進化は便利さをもたらす一方で、深刻な倫理的課題も浮き彫りにしています。

透明性と信頼性の確保

AI生成物であることを明示しないと、読者や利用者が誤解するリスクがあります。また、AI生成を偽装して「人間作成」とする行為は、社会全体での信頼を損なう恐れがあります。

クリエイターの権利保護

AI生成物が増える中で、人間のクリエイターがその成果を正当に評価されない懸念があります。特に、AI生成コンテンツと人間の創作物を適切に区別できない場合、これが問題となるでしょう。

社会的な倫理観の必要性

生成AIの使用が広がる中、使用時のルールやガイドラインの整備が急務です。たとえば、教育現場やビジネスでの活用方針など、社会的コンセンサスが求められています。

3. AI生成文と人間が修正した文章の比較

ここでは先ほど紹介したZeroGPTとHumanize AI Textを例に、実際にAIが生成した文章と人間らしい文章にはどのような違いがあるのかを見てみましょう。

実例

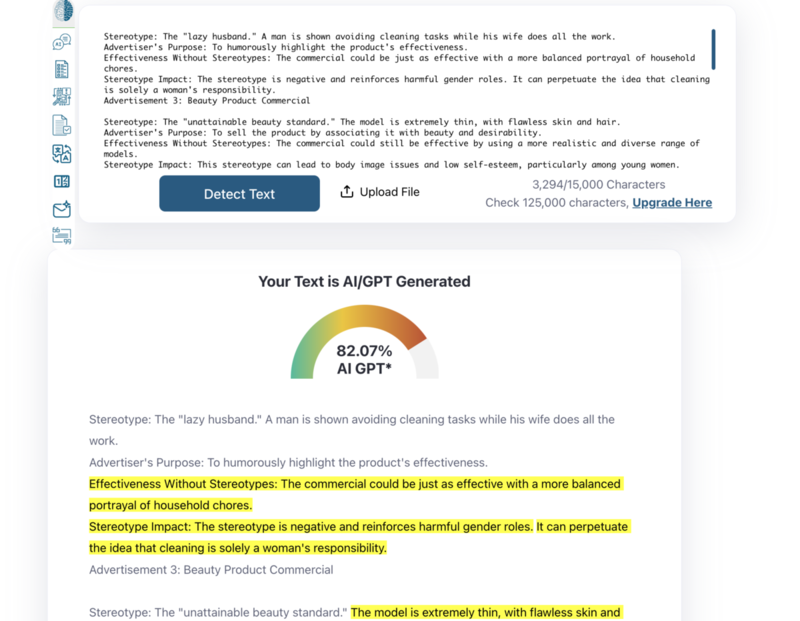

ZeroGPTの出力例:

「あなたの文章の82.07%はAI/GPTによって生成されています。」

これは、例として海外大学の課題指示をそのままChatGPTに入力して出来上がったものを突っ込んでみた結果です(みごとにAI生成ですね)

このまま提出すると、講師の方から「Your assignment is AI flagged.(あなたの提出した課題はAIで生成されたと判定されました。課題を修正し、再提出してください。)」とコメントを受け、0点しかもらえません!

※余談ですが、文章だけでなく音声についてもAI判定できるツールが導入されており、動画のなかでAI生成音声を使用している場合についても検知ができるようになってきています。

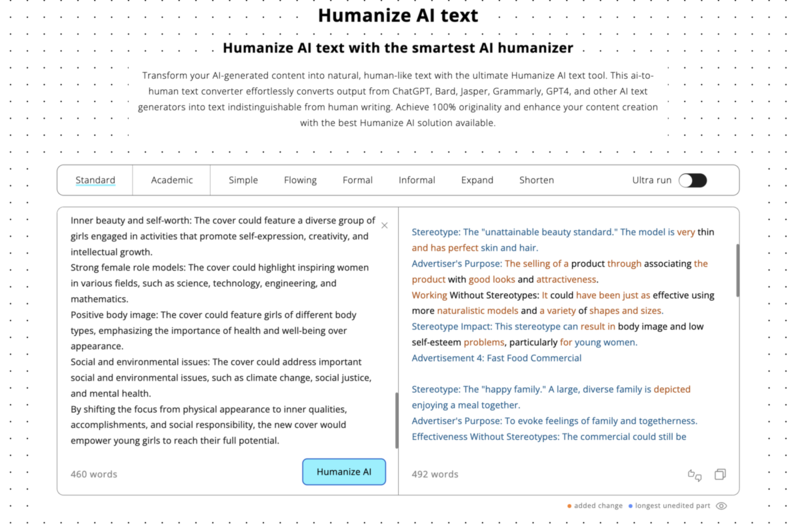

Humanize AI Textの活用例:

先ほどZeroGPTで80%以上AI判定されてしまった文章をHumanize AI Textを使って人間っぽく修正してみました。

人間らしさを強調する修正箇所がオレンジ色で表示される仕組みにより、修正の方向性を視覚的に理解できます。

これにより、AIが生成したカタい文章が、読み手に親しみやすい自然なトーンに変化するのを確認できました。

さて、ここでAIと人間では一体何が違うのか?という点が気になってきます。

AI生成と人間らしい文章では何が違うのか?

AI生成文の特徴:

AIが生成する文章は、一般的に以下の特徴を持っています:

- 専門的で形式的なトーン

- 事実やデータの羅列が中心

- 感情的表現や個人的な視点は控えめ

AIが生成した文章は一見、論理的で正確に見えますが、読み手にとっては「冷たさ」を感じさせてしまうことが往々にしてあります。

修正後の文章の特徴

一方で、人間が修正を加えることで、文章にはおおよそ以下のような変化が見られます:

- 親しみやすい言葉遣い

- 具体例や比喩を活用し、理解しやすい表現

- 感情や個人的な視点を交えた共感的な内容

先ほどChatGPTとHumanize AI Textで出力された文章を例にとると、

元の文章は、広告におけるステレオタイプについて客観的で事実中心に記述されていましたが、修正後の文章はより人間らしい自然な文章で、読者に分かりやすく、感情に訴えかけるような表現が加えられていました。

なぜこのような変化が起こったのか?

AIが生成した文章は、大量のデータを学習し、文法的に正しく、論理的な文章を作成することができます。しかし、人間が書いた文章には、感情や個性が反映され、読者に共感を与える力があります。

修正後の文章は、AIが生成した文章に、人間の持つ「共感力」や「表現力」を加えることで、より人間らしい、自然な文章に生まれ変わっていたのです。

4. 生成AIとの上手な付き合い方

生成AIを「敵」と見なすのではなく、うまく活用することがこれからの課題となりますが、具体的にどのように付き合っていけば良いのでしょうか。

透明性の確保

生成AIで作成したコンテンツを明示し、利用者に背景を伝えることで、誤解を防ぐことができます。

人間とAIの共同作業の推進

生成AIは補助ツールとして利用し、最終的な調整は人間が行う体制を作ると、よりバランスの取れた活用が可能です。

教育とリテラシーの向上

生成AIに関する教育を行い、その利点やリスクを正しく理解することが必要です。例えば、社内で生成AIを活用するためのワークショップを開催することが考えられます。

おわりに

生成AI技術の進化は避けられず、それに伴う課題も複雑化しています。しかし、これらを適切に利用し、社会的・倫理的に対応することで、新たな価値を創出できる可能性があります。

生成AIが私たちの生活にどのような影響を与えるのか、これからも議論を続けることが重要です。皆さんのご意見をぜひお聞かせください!